“德不孤,必有邻”,这是《论语·里仁》里的一句话,寓意“有德之人必有邻”。近年来,洪雅县人民检察院深入贯彻习近平法治思想和生态文明理念,依托洪雅国家级生态县的天然优势,坚持以环境保护为“德”,以绿水青山为“邻”,以检察监督为“盾”,通过组建专业化“益行”办案团队,建立“三位一体”生态司法修复基地,抓好重点案件办理,倾力打造独具洪雅特色的“德邻”生态检察品牌,助力“两山”转化示范县创建,营造人与自然亲善和睦、相辅相成的友邻关系。

以环境保护为德,组建“益行”专业化办案团队,牢固树立生态检察办案理念

洪雅县检察院自内设机构改革以来,秉承“小院大作为”的发展理念,以检察技术保障为基础,凝聚专业人才和社会志愿力量,打造公益诉讼“益行”专业化办案团队,提升办案质效。

加强检察技术保障支持。该县检察院主动适应改革新形势,变被动的“等、靠、要”技术协作为主动的“摸、排、找”技术支持,进一步拓宽调查思路,规范取证程序,提升办案专业能力。2020年以来,该院应用检察技术参与案件办理39件,其中办理环境资源类案件13件。

组建公益诉讼专家库。该院全域范围筛选林业、渔业和国土等方面专业人才、行业精英7名,纳入专家库管理,以专业意见解决公益诉讼案件调查取证难、鉴定评估难、生态修复难等问题。截至目前,已采纳10份专家意见作为案件证据,得到法庭支持;采用5份专家修复方案,修复受损环境。

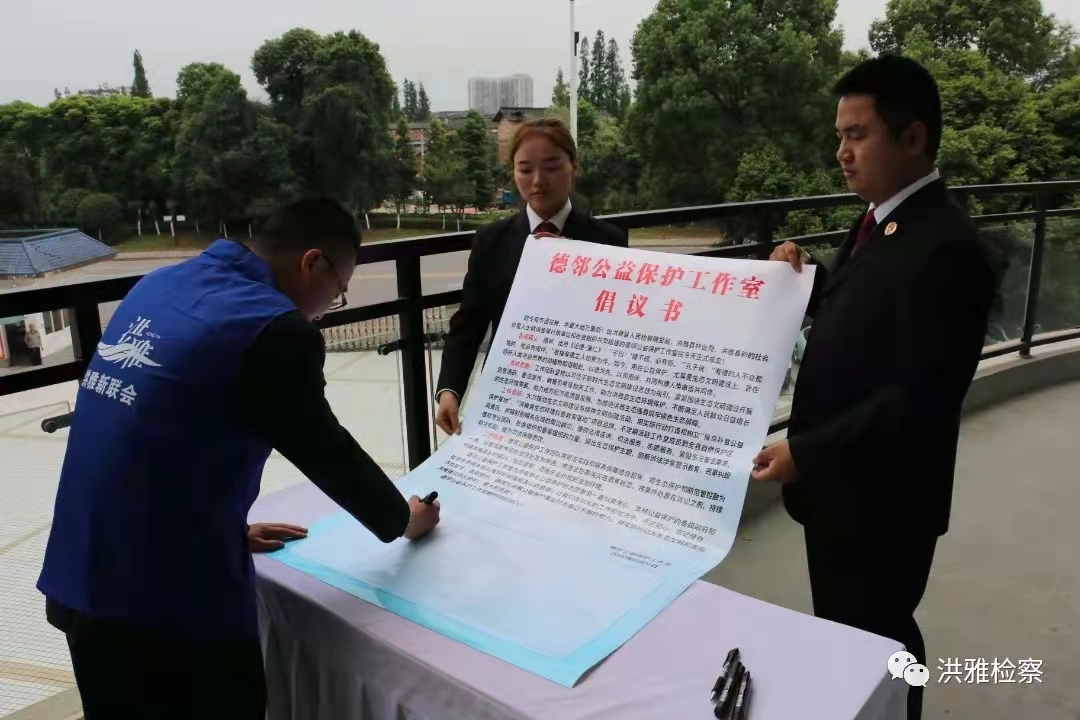

凝聚社会志愿力量。该院整合机关、律师、民营企业家、人大代表等社会志愿力量,搭建“德邻”公益保护工作室平台,与“两法衔接”线上平台协调互动,最大限度释放线下渠道效应,着力破解案件线索来源难题,形成志愿者提供线索、工作室汇总线索、检察机关筛选线索的良性线索移送机制。截至目前,该工作室汇总移送民事、行政和公益诉讼案件线索20余条,经检察机关筛选立案3件,营造了全民参与公益保护的浓厚氛围。

以绿水青山为邻,打造“三位一体”生态修复基地,重塑环资类案件处置机制

该院坚持“环境有价、损害担责”理念,通过治根本、管长远的制度机制创新,建立青衣江“增殖放流”、玉屏山“补植复绿”、河心岛“候鸟补食”三位一体的生态修复基地,巩固案件办理成效。

“增殖放流”护一泓清水。为切实筑牢长江上游生态环境保护屏障,打好“十年禁渔”攻坚战,该院总结非法捕捞水产品案件办理经验,在青衣江建立全市首个“增殖放流”基地,联合该县法院及渔政部门监督案件当事人进行鱼苗人工投放,实现法律效益、生态效益、社会效益的有机结合。

“补植复绿”育百亩林海。该院总结涉林案件办理经验,出台《关于破坏森林资源犯罪案件生态损失补偿实施办法》,率先在全市建立“补植复绿”基地,用于非法采伐国家重点保护植物、盗伐滥伐林木、非法占用农用地等违法犯罪当事人,在依法承担刑责的同时根据补偿协议集中补种林木,修复受损生态,有效解决“人坐刑期满、荒山依旧在”问题。截至目前,该县建成“补植复绿”基地18个,补种树木1.5万余株,楠木395株,面积250余亩。

“候鸟补食”观万鸟投林。该院为达到惩戒犯罪和保护野生动物的双重目的,牵头在青衣江河心岛建成1000亩“候鸟补食”公益保护基地,旨在通过检察机关对破坏野生动物资源类刑事案件当事人提起刑事附带民事公益诉讼,将判罚的野生动物资源损失赔偿金用于基地食料购买,督促案件当事人在基地内进行食料投放、日常巡逻等野生动物保护公益劳动。截至目前,依法组织3起非法狩猎刑事附带民事公益诉讼案件当事人进行公益帮教,组织集中投放活动6次,日常投放180余次,累计投放食料0.6万余斤,取得良好效果。

以检察监督为盾,咬住办案关键不放松,着力打造高品质和谐宜居生活环境

坚持“以人民为中心”的司法理念,深耕主责主业,以检察监督补齐环境保护“短板”,用实实在在的办案成效回应群众对美好环境的期待。

公益诉讼助力依法行政。该院针对行业主管部门未依法履行砂石行业监督职责行为,依法提起行政公益诉讼,法院判决确认行业主管部门未依法履行行政监督职责行为违法,取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果。

诉前磋商构建美丽城市。该院针对某处建筑垃圾处置权属不明等问题,转变以往直接采取检察建议督促行政机关履职的办案理念和模式,组织该县综合行政执法局等部门召开磋商会议,共商建筑垃圾清理整治问题,并邀请附近居民代表参会发表意见,有力推动相关部门对建筑垃圾进行彻底清理。

检察建议助推水体治理。该院针对辖区某支渠存在大量生活垃圾和病死畜禽等问题,联合县农业农村局等7部门召开联席会议,向属地乡镇发送检察建议,推动建立常态化打捞、无害化处理病死畜禽、巡察暗访等机制制度,助力乡村振兴。